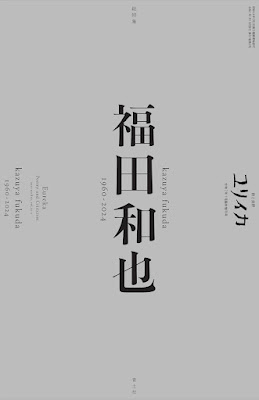

ユリイカ(2025年1月臨時増刊号)の「総特集・福田和也」に「福田和也という人――奇妙な廃墟の「中の人」の信仰心」という批評文と「福田和也主要著作解題」「福田和也単著一覧」を寄稿しました。493ページ、定価3080円の大ボリュームで、平成を代表する批評家・福田和也の追悼特集に相応しい内容です。ページをめくりながら、様々なことを思い出し、涙がこぼれました。福田和也先生と時間を共にすることができて幸運でした。ご多忙の中、ご寄稿を頂いた皆さまに、心より感謝申し上げます。

http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=3999&status=published

三田評論(2024年12月号)に「平成を代表する批評家――福田和也先生を偲ぶ」という記事を寄稿しました。「追想」欄に、安西祐一郎先生、山内慶太先生の記事と共にご掲載を頂いています。福田和也先生の慶應SFCでの面影について綴った文章です。告別式の後、骨を拾い続けている気持でいます。

三田評論 明治31年から続く慶應義塾の機関誌

https://www.keio-up.co.jp/mita/

「文學界」(2024年11月号)に福田和也先生の追悼文を寄稿しました。表題は「福田和也という人 文化保守の情感」です。文学を愛した福田先生へのはなむけとして、「文芸葬」ができて良かったです。『江藤淳は甦える』の著者の平山周吉さんの追悼文と並んで掲載されています。江藤淳が亡くなった時、江藤と最後に会い、自裁の報を聞いて「文學界」で特集を組み、福田先生から「江藤淳の文学と自決」を受け取った編集者が、平山さんでした。

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/49100770711472024

宇野常寛さんとの「僕たちは福田和也が遺したものから何を引き継ぐべきなのか?」という対談が、PLANETS YouTubeチャンネルで公開されました。

https://www.youtube.com/watch?v=AH90yh3KGJw

収録したのが追悼文を続けて入稿した後で、通夜の前だったので、まだ原稿を書いた勢いで明るく話せましたが、通夜と告別式を終えた直後だと、メンタル面で、やや厳しかったかも知れません。

精進落としの席でたまたま隣の席だった島田雅彦さんが、編集者からのビールの勧めに「痛風なので」とおっしゃって断られていたので(ご著書の『散歩哲学』でも痛風について触れられていました)、若々しく見える島田さんも色々あるのだなあ、と思った数秒後に、日本酒をぐびぐび飲まれていました。若さと健康の秘訣を伺ったところ、「懸垂をやるぐらいですかね」とのご回答だったので、私も「懸垂」をやろうと思います。福田先生は、音楽や落語、小説の朗読を聞きながら「散歩」をやっていましたが、「懸垂」はやっていませんでした。福田先生と島田さんの『世紀末新マンザイ パンク右翼vs.サヨク青二才』の裏話などが聞けて、有難い時間でした。

西日本新聞(2024年9月26日)に福田和也先生の追悼文をカラーで掲載頂きました。福田先生のご両親のルーツが共に佐賀ということもあり、ブロック紙の文化欄のトップに寄稿できて良かったです。大きな写真が私が福田先生と最初にお会いした翌年の2000年のもので、私と一緒に映っている小さな写真が2019年の小林秀雄賞のときのものです(改めて写真を見ると、体調悪いのに、赤ワインを飲んでるじゃないですか、先生!)。

福田和也先生とは、ホテルオークラでお話したのが最後になりましたが、お別れのご挨拶のようなものは、その時のやり取りや、産経新聞やYahoo!ニュース、KKベストセラーズやエキサイトニュースなどの、最後の3冊の書評などでできたかな、と思いつつも、思ったよりも早くその時が来て、心の整理が付いていない、というのが正直なところです。

平成期の日本の文芸の発展に、大きな貢献をされた先生だったと思います。私が身近に接した往時の福田先生は、昼夜を問わず、猛烈な勢いで仕事をされ、文芸を中心とした価値判断にいつも真剣で、ピリピリとした緊張感のある、凄い人でした。慶應SFCの存在を広く伝えるのにも大きな貢献をされました。

2024年9月29日に行われたお別れの会・通夜では角川春樹さんや重松清さん、告別式では文藝春秋の飯窪社長が、心のこもった弔辞を読まれ、往時の福田先生を偲ぶことができました。通夜や葬儀では、島田雅彦さん、原武史先生、『地面師たち』で注目を集めるゼミOBの作家・新庄耕さん、文芸ジャーナリズムに関わる出版各社の編集者の方々、ゼミの卒業生など、福田先生と親交のあった皆さまが、お別れをされていました。久しぶりにお会いした方々ともお話ができ、嬉しかったです。

矢作俊彦さん、柳美里さん、リリーフランキーさん、古市憲寿さん、出産を控えていたゼミOGの作家・鈴木涼美さんなど、一線で活躍されている書き手の皆さまの献花も、祭壇を彩っていました。

「新潮」(2024年12月号)の「追悼・福田和也」もお勧めです。島田雅彦さんと柳美里さんの心に沁みる追悼文が読めます。島田さんの追悼文は読売新聞も含めて迫力があり、熱い友情を感じました。『石に泳ぐ魚』をめぐる柳さんと福田先生のエピソードは初耳でした。初めて私が「週刊SPA!」に寄稿した書評が柳さんの『石に泳ぐ魚』(2002年)でしたが、掲載後に柳さんから編集部に丁寧なお礼を頂いた経緯が、よく分かりました。大澤信亮の文章も川端論を切り口に「空虚さ」と対峙していて面白かったです。福田先生と大澤と「たいめいけん」に行ったのは覚えていますが、あの時、先生が床に落とした箸を拾って食べていたとは(笑)

「週刊読書人」の新庄耕さん、風元正さん、明石健五さんの追悼文も、往時の面影が感じられて良かったです。誰かが書いた福田先生の追悼文をずっと読んでいたいです。

鈴木涼美さんゲストの「追悼・福田和也」の動画や、浜崎洋介さん、與那覇潤さん、辻田真佐憲さんの「追悼 伊藤隆・福田和也・西尾幹二」の動画も良い内容でした。

物書きの友人や編集者の方々からも多くの励ましを頂き、心の支えになりました。下の最後の3冊の書評はよく知己の編集者に「追悼文っぽい」「生前葬だね」と(冗談半分で)言われていましたが、そうなるかも知れない、という予期の中で書いていました。福田先生を介してご厚誼を頂いた皆さまに、心より感謝申し上げます。

『福田和也コレクション1:本を読む、乱世を生きる』書評/「奇妙な廃墟に聳える邪宗門」

https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/945463/

https://www.excite.co.jp/news/article/BestTimes_00945463/

福田和也著『放蕩の果て 自叙伝的批評集』書評/産経新聞

https://www.sankei.com/article/20231029-GVOYPZDBAVK3XBTHLU63ICG56M/

福田和也著『保守とは横丁の蕎麦屋を守ることである』書評/「日常を文化とする心」

https://www.sankei.com/article/20230604-UB3SVSVSOFPZXM6ERJOD36HZUU/

産経新聞 この本と出会った 『風土 人間学的考察』和辻哲郎著 思い出す恩師の福々しい笑顔

https://www.sankei.com/article/20170402-DHL4URE7EFPHXMYXCMSCX6WYIY/

三田評論 【執筆ノート】『松本清張はよみがえる──国民作家の名作への旅』

https://www.mita-hyoron.keio.ac.jp/literary-review/202406-2.html