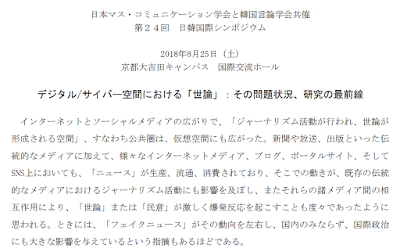

日本マス・コミュニケーション学会と韓国言論学会共催で、第24回 日韓国際シンポジウム

「 デジタル/サイバー空間における「世論」:その問題状況、研究の最前線」が開催されます。2018年8月25日(土)9時の受付開始で、場所は京都大学吉田キャンパスです。私もラウンドテーブル「激動する朝鮮半島情勢と日韓のメディア」に登壇して、日本のメディア報道と日韓の記者交流に関するお話をいたします。ご関心のある方はぜひ、ご参加下さい。日韓共同研究による地域とメディア研究に関する報告のほか、シンポジウムテーマに基づき、ネット空間と世論・市民的対話・民主主義にかんする数々の研究発表など、日韓の研究者が集い、熱い議論を交わします。プログラムなど詳細は、

http://www.jmscom.org/event/sympo/JKsympo_24_program.pdf

をご確認ください。

「 デジタル/サイバー空間における「世論」:その問題状況、研究の最前線」が開催されます。2018年8月25日(土)9時の受付開始で、場所は京都大学吉田キャンパスです。私もラウンドテーブル「激動する朝鮮半島情勢と日韓のメディア」に登壇して、日本のメディア報道と日韓の記者交流に関するお話をいたします。ご関心のある方はぜひ、ご参加下さい。日韓共同研究による地域とメディア研究に関する報告のほか、シンポジウムテーマに基づき、ネット空間と世論・市民的対話・民主主義にかんする数々の研究発表など、日韓の研究者が集い、熱い議論を交わします。プログラムなど詳細は、

http://www.jmscom.org/event/sympo/JKsympo_24_program.pdf

をご確認ください。